| La

gente de Hispanoamérica vivía en un

mundo permeado por lo sagrado. La mayoría creía

que el mundo perceptible estaba animado por fuerzas

omniscientes o seres más poderosos que los

vivientes, ya fuesen Dios, Jesús y los santos,

los antepasados o las deidades indígenas a

las que los católicos se referían despectivamente

como “ídolos”. En esta sección

de Vistas se exploran las diversas maneras

en que los individuos en la Nueva España y

el Perú desarrollaron culturas visuales para

señalar los lugares en que la interacción

con el otro mundo tenía lugar. También

explora los modos en que la gente daba voz a través

de objetos, imágenes y rituales a sus interacciones,

poderosas y vitales, con lo divino.

Sin

duda alguna, a partir del siglo XVI el catolicismo

dominó la cultura visual de Hispanoamérica

dedicada al otro mundo. Los santos y los ángeles,

la Virgen María y Jesús eran plasmados,

una y otra vez, en miles de manifestaciones. Quienes

hacían las imágenes podían ser

tanto artistas de gran acogida cumpliendo una gran

comisión pública, como individuos que

buscaban un foco material para su devoción

personal. Trabajaron con muchos materiales, con pintura

en lienzos y paredes, con tintas en papel, con yeso

y madera, con semilla de tagua o con fibras de maguey.

Los materiales más preciosos adornaban las

figuras destinadas a mecenas y a lugares augustos:

las casas de la elite, los conventos o las catedrales.

Pero pese a todo, ni el costo de los materiales ni

la destreza artesanal determinaban la efectividad

espiritual de la imagen. Una imagen de madera humildemente

esculpida de la Virgen María podía ser

tan venerada como otra con ropajes bordados con perlas. Sin

duda alguna, a partir del siglo XVI el catolicismo

dominó la cultura visual de Hispanoamérica

dedicada al otro mundo. Los santos y los ángeles,

la Virgen María y Jesús eran plasmados,

una y otra vez, en miles de manifestaciones. Quienes

hacían las imágenes podían ser

tanto artistas de gran acogida cumpliendo una gran

comisión pública, como individuos que

buscaban un foco material para su devoción

personal. Trabajaron con muchos materiales, con pintura

en lienzos y paredes, con tintas en papel, con yeso

y madera, con semilla de tagua o con fibras de maguey.

Los materiales más preciosos adornaban las

figuras destinadas a mecenas y a lugares augustos:

las casas de la elite, los conventos o las catedrales.

Pero pese a todo, ni el costo de los materiales ni

la destreza artesanal determinaban la efectividad

espiritual de la imagen. Una imagen de madera humildemente

esculpida de la Virgen María podía ser

tan venerada como otra con ropajes bordados con perlas.

Observar

las expresiones visuales del otro mundo nos da una

visión, muy cuidadosamente enfocada, sobre

el relieve más amplio de las creencias religiosas.

Por cada pintura de la Virgen María o por cada

estatua de un santo, habían miles y miles de

rituales a través de los cuales la gente establecía

conexiones con el otro mundo. Estos han dejado pocas

huellas en el legado visual o histórico. Las

monjas rezaban en silencio tras las paredes de los

conventos, la gente recitaba el rosario antes de irse

a dormir y los campesinos descalzos encendían

velas ante las imágenes de santos que tenían

pegadas en las paredes. El otro mundo estaba evocado

también por los poemas leídos de un

libro, en los sermones dados en la iglesia o en las

canciones escuchadas en la plaza. El mundo escrito

y oral constituía el acompañamiento

al mundo visual que aquí se vislumbra. Observar

las expresiones visuales del otro mundo nos da una

visión, muy cuidadosamente enfocada, sobre

el relieve más amplio de las creencias religiosas.

Por cada pintura de la Virgen María o por cada

estatua de un santo, habían miles y miles de

rituales a través de los cuales la gente establecía

conexiones con el otro mundo. Estos han dejado pocas

huellas en el legado visual o histórico. Las

monjas rezaban en silencio tras las paredes de los

conventos, la gente recitaba el rosario antes de irse

a dormir y los campesinos descalzos encendían

velas ante las imágenes de santos que tenían

pegadas en las paredes. El otro mundo estaba evocado

también por los poemas leídos de un

libro, en los sermones dados en la iglesia o en las

canciones escuchadas en la plaza. El mundo escrito

y oral constituía el acompañamiento

al mundo visual que aquí se vislumbra.

El

catolicismo era una religión impuesta, a menudo

de manera violenta, en América. Mucho antes

de la conquista, las sociedades prehispánicas

ya tenían sus religiones y rituales altamente

desarrollados. En el siglo XVI, los primeros evangelizadores,

los hombres del clero, llegaron con los hombres de

espada y destruyeron miles, si no decenas de miles,

de templos y santuarios indígenas y de libros

y escrituras sagradas. Los conquistadores europeos

degradaron a las deidades nativas, dándoles

el apelativo de “ídolos” y suprimiendo

su expresión visual. Los frailes mendicantes

a los que se les encargó la evangelización

de los nativos se dieron cuenta rápidamente

de que un sistema de creencias no podía ser

sustituido por otro meramente con el uso de la fuerza;

por eso concentraron sus energías en la educación

y la indoctrinación de los jóvenes,

mandaron construir iglesias y reorganizaron las celebraciones

públicas para que coincidieran con el calendario

eclesiástico. El

catolicismo era una religión impuesta, a menudo

de manera violenta, en América. Mucho antes

de la conquista, las sociedades prehispánicas

ya tenían sus religiones y rituales altamente

desarrollados. En el siglo XVI, los primeros evangelizadores,

los hombres del clero, llegaron con los hombres de

espada y destruyeron miles, si no decenas de miles,

de templos y santuarios indígenas y de libros

y escrituras sagradas. Los conquistadores europeos

degradaron a las deidades nativas, dándoles

el apelativo de “ídolos” y suprimiendo

su expresión visual. Los frailes mendicantes

a los que se les encargó la evangelización

de los nativos se dieron cuenta rápidamente

de que un sistema de creencias no podía ser

sustituido por otro meramente con el uso de la fuerza;

por eso concentraron sus energías en la educación

y la indoctrinación de los jóvenes,

mandaron construir iglesias y reorganizaron las celebraciones

públicas para que coincidieran con el calendario

eclesiástico.

En

el siglo XVII, el catolicismo ya se había apoderado

de las comunidades indígenas. Pese a eso, no

sorprende el hecho de que la ortodoxia de la Iglesia

fuera, y todavía es, perennemente modificada

por las prácticas locales en las Américas

(al igual que lo había sido en Europa) y modelada

por las creencias nativas que perduraban. De hecho,

uno de los investigadores de la religión andina,

Kenneth Mills, nos habla de las “muchas caras

de la Cristiandad” para enfatizar las proporciones

y la variada complexión de las prácticas

cristianas que se desarrollaron en Hispanoamérica. En

el siglo XVII, el catolicismo ya se había apoderado

de las comunidades indígenas. Pese a eso, no

sorprende el hecho de que la ortodoxia de la Iglesia

fuera, y todavía es, perennemente modificada

por las prácticas locales en las Américas

(al igual que lo había sido en Europa) y modelada

por las creencias nativas que perduraban. De hecho,

uno de los investigadores de la religión andina,

Kenneth Mills, nos habla de las “muchas caras

de la Cristiandad” para enfatizar las proporciones

y la variada complexión de las prácticas

cristianas que se desarrollaron en Hispanoamérica.

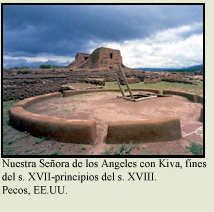

Como

católicos, los nativos contribuyeron mucho

a la definición de la naturaleza de los seres

del otro mundo y los lugares de interacción

con los mismos. En la Nueva España, la Virgen

de Guadalupe dejó su imagen el manto de un

hombre pobre nahua. Los esclavos africanos también

participaron en el moldeo del catolicismo. En el Caribe

y en Brasil, los orishas africanos se mezclaban con

los santos. En muchos casos, el clero europeo o criollo

animaba la producción teatral, el baile y las

procesiones, permitiendo que la práctica local

se solapase con el acto católico para de este

modo reforzar la fe católica. En otros casos

aceptaron las prácticas indígenas con

una tolerancia cautelosa. En los Andes los jesuitas

a veces permitían que los khipus, unos instrumentos

hechos de cuerdas anudadas que servían de recordatorio,

fueran utilizados como rosarios. En Nuevo México,

se construían kivas dentro del recinto de algunos

monasterios. En el monasterio de Pecos, por ejemplo,

las ruinas de las paredes del convento rodean una

kiva circular subterránea. En fotografías

modernas como ésta, que nos muestra el techo

reconstruido y la escalera de acceso de una kiva,

se revela el íntimo lazo que unía las

formas arquitectónicas cristianas y de los

Pueblo. Como

católicos, los nativos contribuyeron mucho

a la definición de la naturaleza de los seres

del otro mundo y los lugares de interacción

con los mismos. En la Nueva España, la Virgen

de Guadalupe dejó su imagen el manto de un

hombre pobre nahua. Los esclavos africanos también

participaron en el moldeo del catolicismo. En el Caribe

y en Brasil, los orishas africanos se mezclaban con

los santos. En muchos casos, el clero europeo o criollo

animaba la producción teatral, el baile y las

procesiones, permitiendo que la práctica local

se solapase con el acto católico para de este

modo reforzar la fe católica. En otros casos

aceptaron las prácticas indígenas con

una tolerancia cautelosa. En los Andes los jesuitas

a veces permitían que los khipus, unos instrumentos

hechos de cuerdas anudadas que servían de recordatorio,

fueran utilizados como rosarios. En Nuevo México,

se construían kivas dentro del recinto de algunos

monasterios. En el monasterio de Pecos, por ejemplo,

las ruinas de las paredes del convento rodean una

kiva circular subterránea. En fotografías

modernas como ésta, que nos muestra el techo

reconstruido y la escalera de acceso de una kiva,

se revela el íntimo lazo que unía las

formas arquitectónicas cristianas y de los

Pueblo.

A

pesar de todo su poder, la Iglesia no pudo borrar

las historias de los nativos, que muchas veces contenían

los momentos de contacto con los otros mundos no cristianos

o precristianos, en particular a través de

sus antepasados y héroes del pasado, a quienes

consideraban fuerzas activas en su mundo contemporáneo.

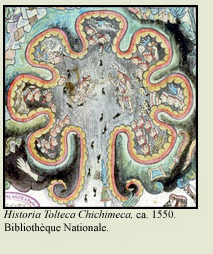

Este manuscrito nahua llamado la Historia Tolteca

Chichimeca, pintado en la ciudad de Cuauhtinchan

a mediados del siglo XVI, constituye un ejemplo. La

escena describe y dibuja la cueva de Colhuacatepec,

un punto de origen primordial del que emergieron los

fundadores de la ciudad de Cuauhtinchan; un Génesis

nahua, no cristiano.

A

pesar de todo su poder, la Iglesia no pudo borrar

las historias de los nativos, que muchas veces contenían

los momentos de contacto con los otros mundos no cristianos

o precristianos, en particular a través de

sus antepasados y héroes del pasado, a quienes

consideraban fuerzas activas en su mundo contemporáneo.

Este manuscrito nahua llamado la Historia Tolteca

Chichimeca, pintado en la ciudad de Cuauhtinchan

a mediados del siglo XVI, constituye un ejemplo. La

escena describe y dibuja la cueva de Colhuacatepec,

un punto de origen primordial del que emergieron los

fundadores de la ciudad de Cuauhtinchan; un Génesis

nahua, no cristiano.

La

historia estaba entrelazada con las vidas de los muertos,

y precisamente éstos eran, a menudo, los que

conducían a lugares y conocimientos del otro

mundo. Así pues, muchos indígenas veneraban

los restos funerarios de sus antepasados, particularmente

a los patriarcas de las comunidades o a los fundadores

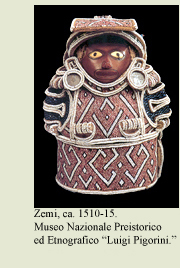

de linajes. En el Caribe los zemis estaban asociados

con los líderes muertos y algunos, como el

que aquí se muestra, podían haber contenido

las cenizas de sus cuerpos. En los Andes, las momias

de los reyes, de las reinas y también de los

líderes locales inkas eran consideradas un

tipo de w’aka, o entidad sagrada. Estas momias,

vestidas con mucho detalle, tuvieron una importancia

muy grande en la cultura visual de los tiempos prehispánicos,

cuando eran mostradas en público, alimentadas

y honradas como mediadoras entre este mundo y el próximo.

A pesar de esto los conquistadores y los curas prohibieron

muchas de las expresiones visuales relacionadas con

los antepasados, incluyendo los zemis y las momias. La

historia estaba entrelazada con las vidas de los muertos,

y precisamente éstos eran, a menudo, los que

conducían a lugares y conocimientos del otro

mundo. Así pues, muchos indígenas veneraban

los restos funerarios de sus antepasados, particularmente

a los patriarcas de las comunidades o a los fundadores

de linajes. En el Caribe los zemis estaban asociados

con los líderes muertos y algunos, como el

que aquí se muestra, podían haber contenido

las cenizas de sus cuerpos. En los Andes, las momias

de los reyes, de las reinas y también de los

líderes locales inkas eran consideradas un

tipo de w’aka, o entidad sagrada. Estas momias,

vestidas con mucho detalle, tuvieron una importancia

muy grande en la cultura visual de los tiempos prehispánicos,

cuando eran mostradas en público, alimentadas

y honradas como mediadoras entre este mundo y el próximo.

A pesar de esto los conquistadores y los curas prohibieron

muchas de las expresiones visuales relacionadas con

los antepasados, incluyendo los zemis y las momias.

Esta

visión indígena de los muertos y de

su conexión con el otro Esta

visión indígena de los muertos y de

su conexión con el otro

mundo contrastaba con la del catolicismo ortodoxo

en el Virreinato.

Esta diferencia es evidente en los retratos de muertos

que se hicieron

en Hispanoamérica. El propósito de estos

retratos parece haber sido

conmemorar las vidas bien vividas e inspirar a los

miembros de la

comunidad de los vivientes. Ni los retratos ni las

almas de la gente

que se representaba eran objeto de devoción

o fuerzas activas en el otro mundo. A pesar de eso,

este tipo de retratos, como éste de una monja

en su hábito y con una corona de flores, nos

recuerda a los espectadores contemporáneos

cuánta muerte rodeaba a los vivos y cuántos

productos culturales, visuales y retóricos,

se utilizaron para mantener las conexiones con los

muertos con ánimo de entender los mundos en

que vivían.

A

pesar de las diferentes maneras en que la práctica

católica fue transformada por las creencias

y prácticas de los pueblos locales, la Iglesia

misma no fue siempre tolerante. La Inquisición

castigaba a la gente por practicar lo que ellos consideraban

idolatría y se esforzaba en dirigir las creencias

hacia sus enseñanzas ortodoxas. Pese a que

sus objetivos pocas veces coincidían con los

de los indígenas, su presencia era de sobra

conocida. En Lima, la Casa de Santa Cruz, bajo la

administración de los jesuitas, era a la vez

una prisión para los acusados de la Inquisición

y una escuela para los líderes nativos. Las

comunidades nativas en las zonas rurales desde la

Nueva España hasta el Perú eran más

bien el blanco de los obispos locales, quienes enviaban

investigadores de “idolatría” para

eliminar de raíz las prácticas carentes

de ortodoxia. El hecho de que continuara la existencia,

en sitios como Huarochiri, Perú, de curanderos

nativos y adivinos, cuyo uso de keros, tambores, haces

medicinales e indumentaria ceremonial fue descubierto

por los investigadores de la Iglesia, apunta a que

ésta nunca sancionó o monopolizó

por completo todos los medios de acceso al otro mundo. A

pesar de las diferentes maneras en que la práctica

católica fue transformada por las creencias

y prácticas de los pueblos locales, la Iglesia

misma no fue siempre tolerante. La Inquisición

castigaba a la gente por practicar lo que ellos consideraban

idolatría y se esforzaba en dirigir las creencias

hacia sus enseñanzas ortodoxas. Pese a que

sus objetivos pocas veces coincidían con los

de los indígenas, su presencia era de sobra

conocida. En Lima, la Casa de Santa Cruz, bajo la

administración de los jesuitas, era a la vez

una prisión para los acusados de la Inquisición

y una escuela para los líderes nativos. Las

comunidades nativas en las zonas rurales desde la

Nueva España hasta el Perú eran más

bien el blanco de los obispos locales, quienes enviaban

investigadores de “idolatría” para

eliminar de raíz las prácticas carentes

de ortodoxia. El hecho de que continuara la existencia,

en sitios como Huarochiri, Perú, de curanderos

nativos y adivinos, cuyo uso de keros, tambores, haces

medicinales e indumentaria ceremonial fue descubierto

por los investigadores de la Iglesia, apunta a que

ésta nunca sancionó o monopolizó

por completo todos los medios de acceso al otro mundo.

No

hay mejor manera de demostrar la poderosa necesidad

de la gente de Hispanoamérica de acceder a

otros mundos que mediante su paisaje, que hasta nuestro

tiempo está cubierto de iglesias y catedrales.

A través de la misa en estas iglesias, los

curas implementaban unos ritos que transformaban el

vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo.

Los accesorios para esos servicios, desde las vestiduras

de los curas hasta las velas, los manteles del altar

y las custodias, creaban un escenario para invocar

lo divino. Además, cuando se ofrecía

misa, ya fuera en un convento de clausura, en un pueblo

maya o en una magnífica catedral, las imágenes

de los santos y de los ángeles, de los padres

de la Iglesia y de los mecenas reales, de Jesús

y de María normalmente eran el decorado que

adornaba el espacio. En los retablos y en los techos,

en las capillas auxiliares y en los coros, las imágenes

llenaban las iglesias por toda Hispanoamérica.

A través de las imágenes de la Biblia,

del cielo y del infierno, las iglesias ofrecían

un acceso visual, y también ritual, al otro

mundo cristiano. No

hay mejor manera de demostrar la poderosa necesidad

de la gente de Hispanoamérica de acceder a

otros mundos que mediante su paisaje, que hasta nuestro

tiempo está cubierto de iglesias y catedrales.

A través de la misa en estas iglesias, los

curas implementaban unos ritos que transformaban el

vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo.

Los accesorios para esos servicios, desde las vestiduras

de los curas hasta las velas, los manteles del altar

y las custodias, creaban un escenario para invocar

lo divino. Además, cuando se ofrecía

misa, ya fuera en un convento de clausura, en un pueblo

maya o en una magnífica catedral, las imágenes

de los santos y de los ángeles, de los padres

de la Iglesia y de los mecenas reales, de Jesús

y de María normalmente eran el decorado que

adornaba el espacio. En los retablos y en los techos,

en las capillas auxiliares y en los coros, las imágenes

llenaban las iglesias por toda Hispanoamérica.

A través de las imágenes de la Biblia,

del cielo y del infierno, las iglesias ofrecían

un acceso visual, y también ritual, al otro

mundo cristiano.

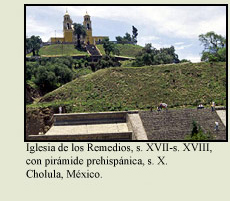

No

eran tan sólo los edificios los que marcaban

los lugares de acceso al otro mundo. En el México

prehispánico, los templos y santuarios se construyeron

encima de cuevas o alineados con la trayectoria celeste

del planeta Venus. En los Andes los w’akas podían

ser las cumbres de las montañas, los arroyos

o las formaciones de rocas prominentes. Después

de la conquista española, las iglesias coloniales

a menudo se construían cerca o encima de estos

lugares sagrados. Al mismo tiempo que estas iglesias

se nutrían del ya existente entendimiento de

lo sagrado, también desplazaban la comprensión

indígena del otro mundo o sometían esas

ideas a las católicas. No

eran tan sólo los edificios los que marcaban

los lugares de acceso al otro mundo. En el México

prehispánico, los templos y santuarios se construyeron

encima de cuevas o alineados con la trayectoria celeste

del planeta Venus. En los Andes los w’akas podían

ser las cumbres de las montañas, los arroyos

o las formaciones de rocas prominentes. Después

de la conquista española, las iglesias coloniales

a menudo se construían cerca o encima de estos

lugares sagrados. Al mismo tiempo que estas iglesias

se nutrían del ya existente entendimiento de

lo sagrado, también desplazaban la comprensión

indígena del otro mundo o sometían esas

ideas a las católicas.

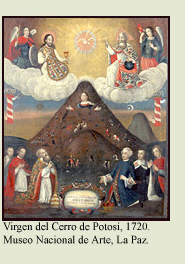

Otras

personas, además de los curas ordenados por

la Iglesia, tenían privilegios para acceder

a los otros mundos. Así como Europa había

producido visionarios, como Santa Catalina, que soñó

una boda mística con Cristo, o San Francisco,

que llevó las heridas de Jesús en sus

manos y pies, también ocurrió lo mismo

en Hispanoamérica. Ciertos visionarios locales

consiguieron tener amplios séquitos y muchos

fueron promocionados por la Iglesia. Los visionarios

y los santos hispanoamericanos como Santa Rosa de

Lima, Madre María de Jesús de Tunja,

o San Martín de Porras, reforzaron la idea

de que los portales del otro mundo podían ser

abiertos por los vivientes. Pero al igual que las

visiones mismas, los puntos de acceso a lo sagrado

eran difíciles de predecir por parte de las

autoridades eclesiásticas. Los santos que obraban

milagros, como el caso de la Virgen de Ocotlán,

la Virgen de Potosí y la Virgen de Cocharcas,

se les aparecieron en lugares insólitos a visionarios

insólitos. Las peregrinaciones a los santuarios

de dichas vírgenes se convirtieron en una parte

integral del panorama y de las prácticas rituales

de lo sagrado en Hispanoamérica. Otras

personas, además de los curas ordenados por

la Iglesia, tenían privilegios para acceder

a los otros mundos. Así como Europa había

producido visionarios, como Santa Catalina, que soñó

una boda mística con Cristo, o San Francisco,

que llevó las heridas de Jesús en sus

manos y pies, también ocurrió lo mismo

en Hispanoamérica. Ciertos visionarios locales

consiguieron tener amplios séquitos y muchos

fueron promocionados por la Iglesia. Los visionarios

y los santos hispanoamericanos como Santa Rosa de

Lima, Madre María de Jesús de Tunja,

o San Martín de Porras, reforzaron la idea

de que los portales del otro mundo podían ser

abiertos por los vivientes. Pero al igual que las

visiones mismas, los puntos de acceso a lo sagrado

eran difíciles de predecir por parte de las

autoridades eclesiásticas. Los santos que obraban

milagros, como el caso de la Virgen de Ocotlán,

la Virgen de Potosí y la Virgen de Cocharcas,

se les aparecieron en lugares insólitos a visionarios

insólitos. Las peregrinaciones a los santuarios

de dichas vírgenes se convirtieron en una parte

integral del panorama y de las prácticas rituales

de lo sagrado en Hispanoamérica.

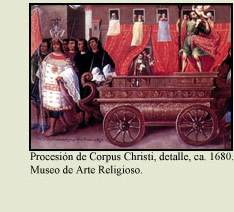

Hoy

en día, los desfiles y las procesiones normalmente

se hacen para celebrar eventos históricos,

fiestas seculares como el Día de la Independencia

y victorias deportivas. En Hispanoamérica,

éstas constituían una manera de representar

la porosidad entre el mundo de Dios y los Santos y

la comunidad de humanos. Este extraordinario lienzo

del siglo XVII nos muestra un desfile de este tipo,

el de la festividad de Corpus Christi en Cuzco. En

él, los líderes andinos van delante

con un carruaje muy decorado que lleva la estatua

de San Cristóbal a través de las calles

de la ciudad. El pintor plasma la talla de madera

del santo con tal naturalidad que a los participantes

humanos les parece que está vivo, que forma

parte de esta comunidad. Hoy

en día, los desfiles y las procesiones normalmente

se hacen para celebrar eventos históricos,

fiestas seculares como el Día de la Independencia

y victorias deportivas. En Hispanoamérica,

éstas constituían una manera de representar

la porosidad entre el mundo de Dios y los Santos y

la comunidad de humanos. Este extraordinario lienzo

del siglo XVII nos muestra un desfile de este tipo,

el de la festividad de Corpus Christi en Cuzco. En

él, los líderes andinos van delante

con un carruaje muy decorado que lleva la estatua

de San Cristóbal a través de las calles

de la ciudad. El pintor plasma la talla de madera

del santo con tal naturalidad que a los participantes

humanos les parece que está vivo, que forma

parte de esta comunidad.

|